■ 나의 책, 나의 테제_ 『22개 나라로 읽는 부의 세계사: 역사의 흐름을 지배한 7가지 부의 속성』 (조홍식 지음, 웅진지식하우스, 424쪽, 2022.08)

<22개 나라로 읽는 부의 세계사>라는 제목은 독자도, 저자도, 모두 부담을 느낄만한 방대한 포부를 드러낸다. 정치학을 전공하는 학자가 세계사라는 장르에 도전한 것도 생소하고 경제학의 창시자 아담 스미스의 <국부론>(The Wealth of Nations)을 연상케 하는 ‘부’(富)를 연구 대상으로 삼은 것도 의아하게 다가오기 때문이다. 몇 가지 배경 설명이 필요한 이유다.

우선 세계사라는 장르는 역사학이나 사회과학에서 어렵지만 필요하고 중요한 시도로 최근 강조되고 있다. 민족 중심의 역사가 국가의 제도와 정통성을 바탕으로 19~20세기를 지배한 것은 사실이지만 모든 영역에서 이를 뛰어넘는 국제적이고 세계적인 접근이 필요하다는 인식이 점차 확산했기 때문이다. 역사적 연구가 적용되는 지리적 범위가 넓어짐으로써 지적 작업은 더 어려워졌지만 동시에 얻을 수 있는 이해의 폭은 더 커졌기 때문이다. 예를 들어 제프리 프리든의 <지구적 자본주의>(Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century)는 세계 경제의 현대사를 다루는 시도다.

다음, 자본주의의 발전이라는 주제는 특히 국가를 넘어 국제적이고 세계적인 접근이 필요하다. 자본주의가 서유럽이 대항해시대에 해외로 진출하여 상업과 무역의 그물을 치면서 시작되었다는 사실은 상식에 속한다. 물론 자본주의가 부상하는 데 중세 유럽에서 이미 지중해 중심 무역이 중요했다거나 농업 혁명이 진행되었다는 사실을 강조하는 학자들도 있다. 하지만 서구의 세계적 진출이 상업 자본주의의 본격적인 시대를 열었고, 이를 바탕으로 산업 자본주의로 이행했다는 이야기는 자본주의 역사의 기본 골격을 형성한다. 미국 조이스 애플비의 <가차 없는 자본주의>(The Relentless Revolution: A History of Capitalism)나 프랑스 미셸 보의 <자본주의 역사>(Histoire du capitalisme de 1500 à nos jours)는 모두 16세기를 세계적 자본주의 시발점으로 삼는다.

마지막으로 22개 나라를 통해 보는 세계사라는 점도 부연설명이 필요하다. 시기적으로 22개 나라는 고대부터 현대까지 이어진다. 고대 메소포타미아 바빌로니아 제국부터 21세기 세계 경제의 주도권을 놓고 다투는 미국, 중국, 유럽연합까지 살펴보는 도전이다. 수천 년의 시기를 염두에 두는 작업이며, 지리적으로도 유럽, 아시아, 아메리카를 두루 섭렵하려는 시도다.

이 책은 원래 월간중앙에 <부국굴기>라는 제목으로 실렸던 내용을 중심으로 재구성한 결과다. 매달 독자에게 한 부자나라 이야기를 들려준다는 취지에 따라 작성되었기에 국가 중심의 구성은 한편 당연한 일이다. 다른 한편, 기존의 세계사는 부자 나라보다는 강대국이 중심이 되어 작성되어왔다. 중국 CCTV에서 방송해 인기를 끈 역사 다큐멘터리 <대국굴기> 시리즈는 강대국의 계보를 다루는 시도였고, 학계에서도 폴 케네디의 <강대국의 흥망>(The Rise and Fall of the Great Powers)이나 찰스 킨들버거의 <경제강대국 흥망사 1500-1900>(World Economic Primacy: 1500-1900) 등이 강대국에 초점을 맞춰 세계사를 살펴본 바 있다.

(좌) 스웨덴의 살트쉐바덴 호텔 – 노사협력으로 부자사회로 나간 계기, (우) 싱가포르의 마리나베이 – 작은 도시국가도 부자나라가 될 수 있다.

<부의 세계사>는 국가 중심으로 세계를 바라보는 기존 연구서와는 다른 세 가지 특징을 나타낸다. 하나는 강대국의 개념보다는 부자 나라, 즉 주민들의 생활수준을 기준으로 역사를 살펴본다. 케네디가 군사력과 경제력의 상호 관계에 큰 관심을 보였고, 킨들버거도 경제력의 국제적 투영에 집중했다면 이 책은 21세기적 시각, 즉 일반인의 생활을 중심으로 역사를 돌이켜보는 시도인 셈이다. 대표적으로 스웨덴, 싱가포르나 타이완은 이 책에서는 중요한 사례인데, 케네디의 강대국이나 킨들버거의 경제 강대국의 범주에 속하지는 않는다.

둘째, 이 책에서 다루는 사례는 앞서 지적했듯이 16세기 대항해시대 이전으로 거슬러 올라간다. 물론 킨들버거도 경제 강대국의 역사에서 베네치아, 제노바, 피렌체, 밀라노 등 중세 이탈리아의 도시국가 사례를 다루었다. 하지만 여기서는 시기적으로 고대의 그리스와 로마, 심지어 메소포타미아의 바빌로니아 제국까지 포괄한다. 게다가 중세에 개방성과 교역으로 세계 경제를 연결해 주었던 이슬람 제국, 인도 왕국들, 중국의 송나라 사례 등을 더했다. 서구 중심의 역사 서술에서 벗어나려는 시도이자 동시에 이들 비서구 사례가 어떻게 서구의 발전으로 연결되었는지를 고민한 결과다.

셋째, <부의 세계사>는 실제 부자 나라의 계보학이라고 생각하고 읽어도 무관하다. 여기서 다루는 모든 부자 나라는 신기하게도 서로 연결되어 있다. 부자(富者)일 뿐 아니라 부자(父子)라도 되는 듯이 말이다. 신바빌로니아 제국은 페르시아를 통해 고대 그리스와 로마로 연결되고, 그리스-로마로부터 서구 문명으로 발전하는 포괄적 계보는 이미 잘 알려졌다. 흥미로운 부분은 이탈리아 도시국가-스페인·포르투갈-네덜란드·영국-미국으로 이어지는 세밀한 계보다. 스페인의 아메리카 진출이 이탈리아 제노바 출신 콜럼버스를 통해 이뤄졌고, 네덜란드는 스페인과 80년간 독립전쟁을 벌였으며, 네덜란드의 통치자 오렌지 공이 영국으로 넘어가 윌리엄 3세 국왕으로 즉위했고(1688년의 명예혁명), 미국은 영국으로부터 무장투쟁을 통해 독립했다는 사실은 잘 알려진 역사적 사건이다. 국가의 정치학적 관점에서 투쟁의 역사는 부의 경제적 시각에서는 계승의 역사로 읽을 수 있다는 뜻이다.

이런 계보학의 관점에서 이슬람 제국이나 인도, 중국은 다소 생소하게 다가올 수 있다. 전통적인 서구 중심의 서술에서 이들 비서구 문명이 경시되거나 심지어 멸시 당했다는 점은 주지하는 바다. 오죽하면 잭 구디는 서구의 지적 전통을 <역사의 도둑질>(The Theft of History)이라고까지 부르며 신랄하게 비판하겠는가.

북아프리카부터 서남아시아, 남아시아, 동아시아로 연결되는 중세 교역의 벨트는 실제 유럽이 부상하는 대항해시대에도 높은 경제 수준을 자랑했다. 유럽이 중국과 인도를 능가하는 경제 수준으로 부상하게 된 것은 산업혁명에 따른 생산의 폭발적 증가 이후다. 케네스 포메란츠의 <대분기>(The Great Divergence; China, Europe, and the Making of the Modern World Economy)를 통해 이런 경제사의 특징도 이제 널리 알려졌다. 대분기의 원인에 관해서는 학계 논쟁이 치열하게 진행 중이나 분명한 사실은 낙후된 유럽이 선진 지역의 문물, 기술, 제도를 적극적으로 받아들이면서 동시에 선진 지역이 갖지 못한 부분에서 혁신을 통해 앞서 나가게 되었다는 점이다.

경제사적 관점에서 연구는 심층적으로 계속되어야 한다. 굳이 계보학적 접근을 비서구 지역에도 적용한다면 서구는 비서구의 다양한 혁신을 차근차근 흡수하고 소화해서 자신의 사회에서 실현했다. 중국의 비단과 도자기, 인도의 면직과 염색, 이슬람의 향료나 서적은 모두 서구 사회가 학습하고 발전시켜 역전에 성공한 상품들이다. 중국의 화폐 제도와 제지 기술, 인도의 수학, 이슬람의 회계도 모두 서구가 수용하여 발전시킨 기술이자 사고방식이고, 제도들이다. 20세기와 21세기 비서구 지역은 이제 다시 서구의 산업혁명이나 상시적 혁신의 자본주의를 받아들여 서방을 따라잡으려고 하는 중이다. 영합적(Zero-sum) 성격이 강한 권력의 논리와 강대국의 관계와 달리 상호 연결이 윈윈(Win-win) 게임으로 발전할 수 있는 부의 논리와 부자 나라의 계보학을 구분해야 하는 이유다.

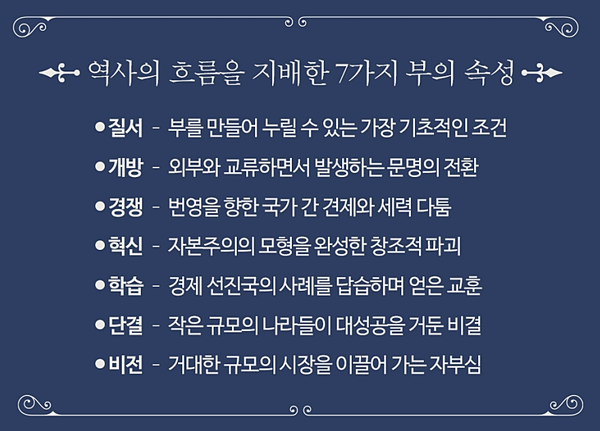

이 책은 독자들이 쉽게 세계사에 다가갈 수 있도록 구상했고 작성한 내용이다. 이를 위해 질서, 개방, 경쟁, 혁신, 학습, 단결, 비전을 7가지 부의 속성, 즉 경제발전의 비결로 정리하여 국가별 특징을 강조했다. 역사에 관한 세밀한 논의는 향후 추가 연구를 통해 보완되어야 할 것이다. 학술적으로 충분히 치밀하게 논증을 하지 못한 부분들은 아쉬움으로 남는다. 그래도 소박한 바람은 위에 지적한 7가지 기준이 독자가 현대 세계 경제를 바라보는 작은 나침판의 역할을 하는 것이다. 질서와 학습과 단결이 뛰어난 동아시아와 한국, 앞으로 발전을 계속하려면 개방과 경쟁과 혁신으로 달려가야 한다는 진단이 요긴하게 전해지길 바란다.

조홍식 숭실대·정치외교학

파리정치대학(Sciences Po Paris)에서 유럽통합으로 정치학 박사학위를 받았다. 『중앙일보』, 세종연구소, 가톨릭대학교 등을 거쳐 현재 숭실대학교 정치외교학과에서 정치경제와 유럽정치를 가르치고 있다. 미국 하버드대학교, 중국 북경외국어대학교, 프랑스 파리 판테온소르본대학교(파리 제1대학교), 사회과학고등연구원(EHESS) 등에서 객원 연구원 및 교수를 역임했다. 지은 책으로는 『유럽의 대일본정책』, 『유럽통합과 ‘민족’의 미래』, 『파리의 열두 풍경』, 『문명의 그물』, 『자본주의 문명의 정치경제』 등이 있다.

출처 : 대학지성 In&Out(http://www.unipress.co.kr)